奥运前夕的巴黎圣但尼区,空气里飘着油漆与咖啡的混合气味,一堵灰色的临时施工墙,将街区划成两半:墙这边,是中国援建奥运场馆项目组的简易驻地,蓝色工装的身影沉默地忙碌;墙那边,废弃的沥青篮球场上,一群塞内加尔裔青年正将篮板扣得震天响,汗水与呐喊里,翻滚着被挤压的青春与无处安放的乡愁。

冲突的导火索近乎琐碎,一支脱手的篮球,越过围墙,不偏不倚砸翻了工地测量仪旁的保温杯,棕褐色的茶渍在精密图纸上洇开,领头的塞内加尔青年卡马拉,肌肉紧绷,眼神如刀,身后是清一色愤懑的面孔,中国工长老陈,扶了扶安全帽,用夹杂着江浙口音的法语试图解释仪器昂贵,换来的却是更激烈的、夹杂着沃洛夫语的嘲讽,墙,在这一刻从物理存在,渗入了彼此的呼吸。

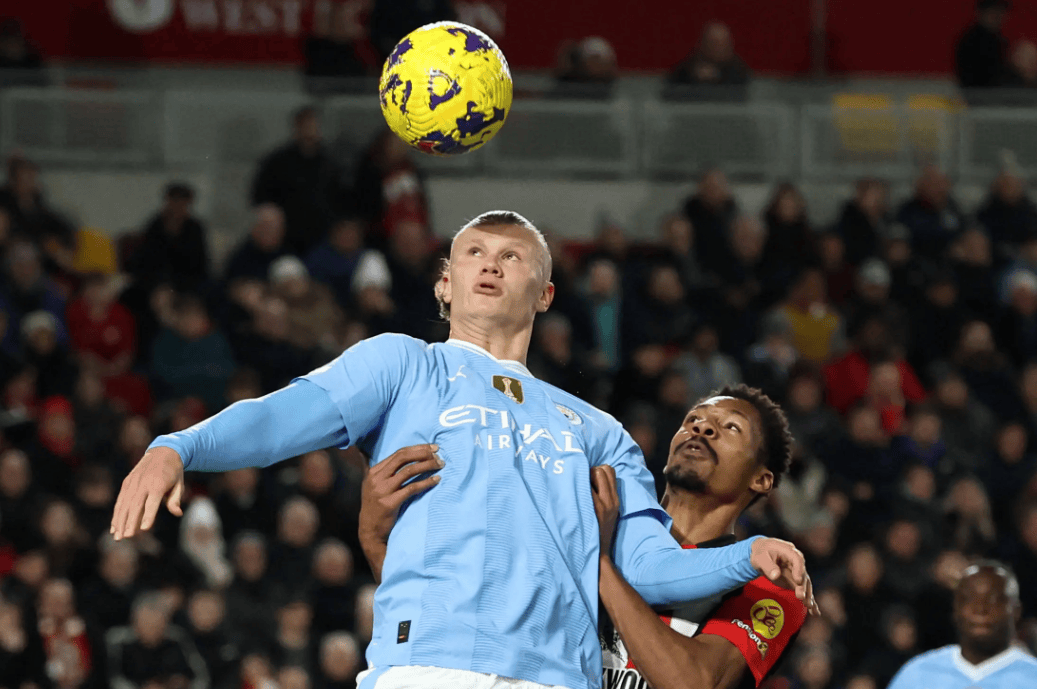

谁也没注意到,场边阴影里那个清瘦的混血少年——利昂内尔·马丁内利,母亲是塞内加尔移民,父亲是意大利裔工程师,他的存在本身就像这座街区:交织、混杂,且时常尴尬,与周围张扬的荷尔蒙不同,他的球风简洁到近乎优雅,一双沉静的眼睛总在观察,而非对抗,当争吵升温,卡马拉一把揪住老陈工装领口时,是马丁内利那只骨节分明、曾驾驭足球的手,稳稳握住了卡马拉高举的腕子。

“一场比赛,”他的声音不大,却奇异地切断了喧哗的噪音,“就现在,我们,对你们。”他指了指卡马拉,又指向老陈身后几个同样年轻、却因劳作而沉默的中国工人。“赢家,说了算。”

提议荒诞得像塞纳河倒流,中国工人会打篮球?在卡马拉们看来,这不过是另一种形式的“强行终结”——用他们最擅长的领域,彻底羞辱对方,老陈身后最年轻的小赵,却红了眼眶,出征前,他是厂队后卫,枕头下藏着穿烂的“京A”号球鞋,他望向老陈,喉结滚动,老陈沉默许久,看着图纸上那片茶渍,缓缓点了点头。

没有裁判,没有记分牌,夕阳是唯一的灯光,球场就是那片凹凸不平的沥青地,边界是散落的空易拉罐和好奇围拢的街区居民,比赛在一种诡异的沉默中开始,随即爆发出惊人的能量,卡马拉的突破依旧野性如火,塞内加尔队的配合是与生俱来的节奏,而中国工人这边,生疏,却有种可怕的秩序,小赵的跑位依稀可见旧日功底,而更多时候,是依靠日复一日脚手架协作形成的、近乎本能的掩护与传球,马丁内利游离其间,他不再属于任何一方,又仿佛同时属于双方,一次精妙到毫米的击地传球,撕裂防线,送到小赵手中;下一回合,他又鬼魅般切掉卡马拉的球,却“失误”地让它滚出界外。

比分犬牙交错,呼吸沉重如风箱,汗水砸在滚烫的地面,瞬间蒸发,围观的人群越来越多,阿尔及利亚小贩、乌克兰留学生、法国老奶奶……叫好声不再有清晰的阵营,当小赵用尽最后力气投出一记扭曲却坚决的三分,篮球在篮筐上颠了四下,最终顺从地落入网窝时,时间仿佛静止,下一刻,惊天动地的欢呼炸响,来自街区的每一个角落。

没有人在意最终的比分,卡马拉走向小赵,伸出了手,不是挑衅,而是拉他起身,老陈递过来一瓶水,卡马拉愣了一下,接过,笨拙地说了声“Merci”,那堵灰色的墙依然立着,但有些东西,已然穿过。

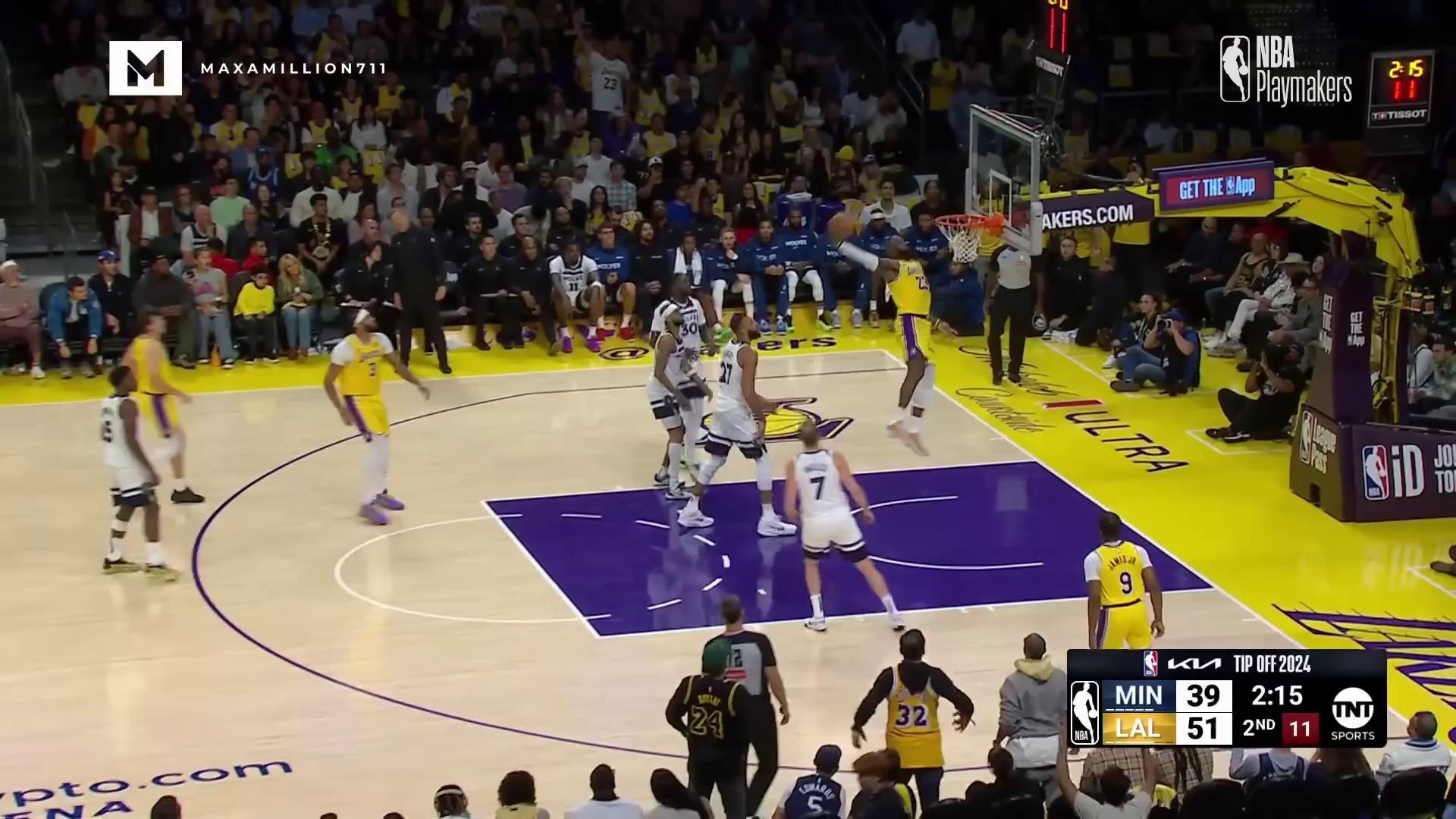

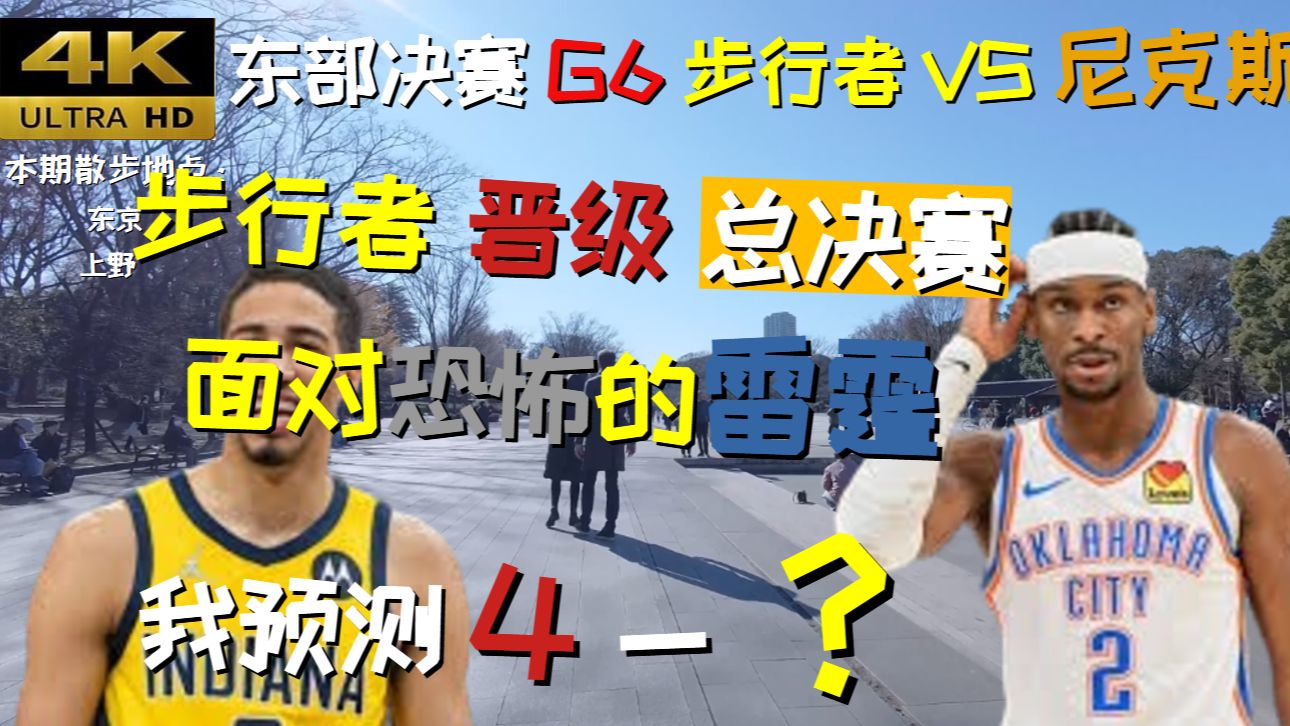

几天后的深夜,奥运频道直播着万里之外的NBA总决赛,G7生死局,最后两分钟,王牌球星意外受伤离场,替补席上,一个沉默的亚裔面孔站了起来,他叫林,是球队的“人类胜利雪茄”,整个赛季鲜有出场,全球解说员都语塞了,没人看好这次换人。

接下来的120秒,成为了传奇,林的目光,沉静得一如圣但尼街区那个提议比赛的少年,他连续命中三记三分,每一次出手都稳定如机械,每一次跑位都精准如手术刀,最后时刻,一记写意的背后传球,助攻空切队友完成绝杀,他接管了比赛,用一种截然不同、却无法抗拒的方式。

同一片星空下,圣但尼街区那间中国项目组的简易板房里,小赵、老陈和几个工友,与卡马拉、马丁内利,还有街区的邻居们,挤在一台旧电视机前,当林投中第三记三分时,小赵和卡马拉同时跳起来,狠狠撞了下肩膀,屏幕的光,映亮每一张肤色各异、却同样激动的脸,马丁内利看着这一幕,嘴角浮起一丝笑意。

没有宏大的和解宣言,只有篮球刷网的声音,和一群曾隔墙相望的人,此刻共享的粗重呼吸与心跳,世界或许热衷于“强行终结”的叙事,但在巴黎这个被遗忘的角落,一个少年用一场街头比赛和万里外的一场传奇逆转,悄然证明:真正的“接管”,从不是压倒,而是连接;最高的竞技,其终点并非击败他者,而是唤醒彼此体内沉睡的、同样渴望共鸣的灵魂,那堵墙还在,但月光下,它投下的影子,已被交织在一起的、新的身影覆盖。

网友评论

最新评论